2023年,又是不平凡的一年。这一年,西安医学院第一附属医院加快推进“一院两区九卫”发展格局,加大发挥医疗科技综合楼效能,患者的就医体验得到明显提升;这一年,西安医学院一附院加强医疗内涵建设,持续提升服务能级,大力开展高精尖技术和重大手术,急危重症救治能力显著提升,成为守护区域人民身体健康与生命安全的重要力量;这一年,每一位医务人员,他们坚守岗位,怀揣从医初心,身着白大褂,手持柳叶刀,与死神赛跑,争分夺秒抢救生命,最大限度帮助患者得以康复。

今天,一起来回顾一下,西安医学院一附院2023年那些守护着我们的“硬核技术”,也向白衣战士们致以崇高的敬意。

(1)全麻下神经导航下颅内病灶切除术

2023年12月,脑科医院神外一科团队为巨大脑膜瘤患者行全麻下神经导航下颅内病灶切除术。

患者为52岁女性,经颅脑MRI及颅内动静脉血管检查考虑为右侧镰旁巨大脑膜瘤。肿瘤位于左侧肢体功能区的内下方,从左侧肢体功能区的下方挤压功能区,从而出现左侧肢体间断活动不灵。若不手术切除,放任继续增长,患者会逐渐出现左侧肢体偏瘫,最后危及生命。根据影像检查,肿瘤血供丰富,团队积极进行术前准备,充足备血。且因肿瘤较大并位于功能区,手术难度较大,术后会出现短时间的左侧肢体偏瘫,但会逐渐恢复。

专家团队在全麻下为患者行神经导航下颅内病灶切除术。术前神经导航精准定位,术中发现肿瘤基底供血极其丰富,无明显责任血管,呈弥漫性渗出,出血较多,并给予术中输血治疗。在长达3小时的显微镜下操作后,肿瘤被完全切除。术后患者清醒安返病房。术后病理结果回示:脑膜瘤,过渡型WHO 1级。

(2)救命神器——ECMO

2023年5月,一位有20年系统性红斑狼疮病史的54岁患者因爆发性心肌炎引发心力衰竭、心源性休克,猝死的风险极大。胸科医院重症医学科团队与心胸外科ECMO小组讨论后考虑患者VA-ECMO指征明确,立即启动治疗。经积极治疗,一周后,ECMO成功下机,患者病情稳定。ECMO的优点是操作相对简单,创伤相对小,辅助作用强,对急性爆发性心肌炎患者改善长期预后具有良好疗效,降低病死率,安全性较高,已成为治疗难治性急性爆发性心肌炎的一线方案。

2023年5月,62岁患者患“重症肺炎、Ⅰ型呼吸衰竭、急性呼吸窘迫综合症、呼吸性碱中毒、低钾血症”,在当地医院行无创呼吸机辅助通气后治疗效果不佳,当地医院紧急联系西安医学院一附院请求ECMO团队支援。ECMO团队迅速集结,立即动身,由心胸外科副主任金磊带领,驱车一百多公里赶往当地医院,为患者上机体外膜肺,并在体外膜肺及经口气管插管接呼吸机辅助通气支持的情况下,长途转运一百多公里送至西安医学院一附院重症医学科,后又经一个月精心诊治康复出院。

2023年9月,34岁小伙因嗜酒患脚气病性心脏病引发心源性休克,在西安医学院一附院给予无创呼吸机辅助通气、纠酸、补液、升压、抗感染等治疗后,其胸闷、气短仍明显,不能平躺,酸中毒仍持续无法缓解。征得家属同意后立即为其行气管插管、床旁CRRT治疗,但患者血压仍不能维持,心脏彩超提示射血分数持续下降,最低降至26%,随时可能出现心源性猝死。经重症医学科与心胸外科ECMO小组讨论后,考虑患者VA-ECMO指征明确,应立即启动治疗。当日,ECMO小组便为患者行VA-ECMO联合CRRT治疗。经积极治疗,10天后,ECMO成功下机。

2023年11月,59岁男子出现恶性心律失常,经心血管内科、心胸外科、重症医学科会诊,考虑为心跳呼吸骤停、急性冠脉综合征,病情危重,自身心脏无法维持有效循环,建议行体外膜肺支持(ECMO)治疗,为原发疾病治疗争取更有效的时机。征得同意后,ECMO团队在抢救室就地紧急进行VA-ECMO治疗,上机后患者自主心率相对稳定,在ECMO及升压药维持下血压明显好转,遂将患者转至重症医学科继续治疗,后经重症医学科医护人员的努力,患者生命体征逐渐转为平稳,神志清楚。

11月,西安医学院一附院多学科联合在救命神器ECMO的护航下,紧急救治气管严重狭窄危重患者,充分凸显了西安医学院一附院综合救治能力的不断提升。

患者是一位50多岁的男子,因被墙体压伤导致胸部疼痛,多发复杂外伤被紧急送至西安医学院一附院急诊,后出现气管上段管腔明显狭窄导致胸闷气短、呼吸困难、血氧低,病情危急,入住胸科医院心胸外科ICU救治。因患者病情危重,气管狭窄程度约90%,随时有呼吸骤停风险,病情十分危急。若急行外科手术切除狭窄创伤非常大。

经呼吸与危重症医学科、麻醉科、心胸外科MDT多学科会诊,建议行VV-ECMO辅助下气道狭窄松解术,由ECMO承担气体交换任务,给予体外呼吸支持。经术前周密部署,心胸外科团队仅用时10分钟ECMO转机稳定,后麻醉科团队为患者使用喉罩插管进行麻醉,呼吸与危重症医学科团队为患者行全麻下支气管镜介入术。术后,患者生命体征稳定。

12月,一位28岁女子因口服避孕药16个月致呼吸心跳骤停,送至西安医学院一附院后经过心肺复苏和呼吸机支持且大量使用升压药均无法维持血压,请心胸外科会诊后当即在急诊科抢救室予以ECMO生命支持。ECMO上机成功,患者被转至心胸外科住院,经查确诊为肺栓塞,需要在ECMO辅助下行溶栓治疗,但该治疗少有相关案例报道,于是,心胸外科康云帆主任查阅了大量文献资料,为患者量身定制了一套溶栓治疗方案,既不引起大出血,又能溶掉栓子,还要确保逆转患者心功能肺功能的受损。经过连续几天的ECMO支持和呼吸机辅助通气及溶栓治疗后,患者循环明显改善,经过评估判断栓子已经溶掉,随即撤机ECMO和呼吸机。经过悉心治疗和护理,患者恢复良好。

ECMO的原理是通过离心泵的驱动,经引流管从腔静脉系统将非氧合的静脉血引流至体外,在氧合器氧合并排出二氧化碳后,再通过灌注管注入体内,从而改善全身的氧供。在VV模式下可降低呼吸机条件,避免呼吸机相关并发症;在VA模式下,可替代心脏泵血功能,保证重要脏器灌注,维持生物学生命,为心肺功能恢复及进行后续治疗、决策提供时间。

ECMO之所以被称为“救命神器”,其实它就像是一座架在保证患者生命安全和进行下一步治疗或决策之间的“桥梁”,保证重要脏器的氧供并维持生物学生命,为进一步治疗提供可能性,争取宝贵的时间。

(3)腹腔镜胃袖状切除术

2023年5月,肝胆及减重代谢外科团队为30岁超重小伙行腹腔镜胃袖状切除+胆囊切除术。

经过充分术前准备,主刀医生在患者的腹部建立气腹,因还需切除胆囊,采用5孔进行操作。首先,在腹腔镜下行胆囊切除术,钳抓胆囊,电凝钩游离胆囊管,夹闭后切断,然后结扎胆囊动脉,完整剥离胆囊。接着行腹腔镜下胃袖状切除术,于胃角对侧胃大弯处切开大网膜进入网膜嚢,超声刀沿胃大弯侧向左上方游离,完全显露胃底,然后反方向游离至胃窦。经口置入36Fr支撑胃管至幽门处,距幽门5cm以直线切割闭合器依次切割大弯侧,距离His角1.5cm处完全切除胃底。切缘以倒刺线浆肌层包埋、加固。撤除支撑胃管,完成袖状胃切除。检查腹腔无活动性出血,直视下于剑突右下方穿刺孔取出切除胃组织及胆囊标本。手术顺利结束。术后,患者恢复良好。

胃袖状切除术是利用腹腔镜沿着胃大弯侧切割,将胃塑形成管状或香蕉状,所以被命名为“袖状胃切除术”。通过减少胃容量,降低刺激产生饥饿感的荷尔蒙分泌,以减少食物的摄入。手术较简单、安全性高且并发症比例较低,同时不会影响食物的吸收。

(4)三叉神经痛微血管减压术

2023年10月,脑科医院神外二科团队客座教授姜海涛教授在显微镜辅助下为原发性三叉神经痛患者行左侧三叉神经痛微血管减压术。

患者3年前在当地医院确诊为右侧原发性三叉神经痛并行手术治疗,于2023年再次出现左侧颜面部疼痛,治疗效果不佳,后入住西安医学院一附院神外二科,三叉神经MRTA检查提示:左侧小脑上动脉与同侧三叉神经出颅段关系紧密,与患者左侧面部疼痛的临床表现一致。经完善术前相关检验及检查,客座教授姜海涛教授在显微镜辅助下为患者行左侧三叉神经痛微血管减压术。术后,患者左侧面部电击样疼痛完全消失,停服药物,三叉神经痛未再发作。

微血管减压术是开颅将三叉神经根处受压的血管游离处置入垫片,以解除血管对三叉神经的压迫绕缠的微创手术,是目前唯一可根治三叉神经痛的方法,有效率可达90%。大部分患者术后症状立即消失,极少部分患者表现为术后1年症状逐渐消失。

(5)经皮甲状腺病损射频消融术(RFA)

2023年8月,甲状腺乳腺外科开展了一种治疗甲状腺良性结节的方法——经皮甲状腺病损射频消融术(RFA),为一名甲状腺良性结节患者提供精准的个性化治疗方案。

患者是一位42岁的女性,无意间发现右侧颈部肿大,来西安医学院一附院行甲状腺彩超提示甲状腺右侧叶体积增大,右侧叶可见一个囊实性结节,大小约20.2mm×27.1mm×43.8mm,内见中等回声,纵横比小于1,边缘光滑。行甲状腺穿刺活检术,病理提示:“右侧甲状腺细针穿刺”细胞涂片,Bethsda II级,良性病变。在林小波主任的带领下,联合影像科、超声科、内分泌科及病理科认真组织讨论,决定采用经皮甲状腺病损射频消融术。术前积极准备,术中超声医师和手术医师相互配合,利用消融系统、冷凝系统等使消融针在靶组织内短暂地升高温度导致结节发生凝固性坏死后被液化吸收,术后超声造影评估消融完全,术后随访6月消融区域吸收减小,颈部外观恢复正常。

经皮甲状腺病损射频消融术除了应用于良性结节,还可用于其他分型甲状腺癌无法手术的患者治疗。凭借其安全有效、手术时间短以及并发症少等优势正在全球范围内广泛应用,成为继传统开放式手术、内镜下切除术、131I消融术以及乙醇消融术后的新一代甲状腺结节治疗方式,具有良好的临床应用前景。

(6)内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)+经口电子胆道镜技术

2023年2月,消化病院消化内科团队为胆管巨大结石的89岁患者行内镜逆行胰胆管造影术(ERCP),无切口取出结石,解除梗阻。

科室团队通过十二指肠镜将导丝通过十二指肠乳头(即胆总管的下端开口处)置入胆管内,并用高频电刀将乳头部分切开,再用球囊将开口处撑开,使得胆汁能顺畅流出;对于部分巨大结石无法直接取出的,先用碎石网篮将结石夹碎,再用取石网篮分次取出。术后,患者症状明显缓解,术后三天即痊愈出院。

ERCP技术的操作就像做胃镜一样,通过一根细管就可以把结石取出,风险小、无痛微创、疗程短见效快恢复快,具有与外科手术相同的治疗效果。ERCP技术集消化内镜技术之大成,融内镜观察、造影透视、网篮取石、乳头肌切割、放置支架等于一身,是消化内镜技术的高阶版本,为胆道、胰腺疾病开辟了微创甚至无创的手术方式。

9月,消化病院消化内科开展了多例ERCP+胆道子镜联合液电碎石,胆道恶性肿瘤活检并胆道支架置入引流术,为多名患者解除疑难胆道梗阻,改善生活质量。此项技术的运用标志着西安医学院一附院胆管疾病直视化、精准化、数字化诊疗再上新台阶,消化系统疑难胆胰疾病诊疗取得新的突破与进展。

经口电子胆道镜技术俗称子母镜,就是将一根管径更细的子镜,经过十二指肠镜(母镜)的孔道深入到胆管内,直视观察胆管内病变,使ERCP操作变为“所见即所得、眼见为实”,极大地提高准确性。其可引导胆管的精准超选,精确胆道引流、解除胆道狭窄,同时可以利用液电、激光等手段击碎巨大结石、困难结石,从而利于取出,避免外科手术;同时也可以钳取病变组织送病理检查(鉴别肿瘤的金标准),对于胆胰肿瘤精准靶向治疗及局部消融治疗,具有不可替代的重要意义。

有了胆道子镜的加持后,可使以往ERCP能够治疗的胆胰管疾病得到更精准、高效的治疗,从而大幅提升胆管病变的诊断水平,通过“ERCP+胆道子镜”的强强联合,为更多患者解除病痛。

(7)肺联合亚段精准肺切除术

2023年3月,胸科医院心胸外科团队完成了一例肺联合亚段精准肺切除治疗早期肺癌手术。通过联合切除相邻的肺亚段解决段间结节或者肺组织深部结节的切除问题,为患者提供了精准的个性化治疗方案。

患者为52岁的男性,胸部CT提示为左肺下叶结节混合密度结节,高度怀疑是早期肺癌的表现。心胸外科团队在科主任康云帆的带领下,联合影像科、病理科认真组织讨论,最终制定了“S6+7+8a+9a”切除的方案。经过精心准备,心胸外科团队在术中精细解剖,手术历时3个多小时,术中快速冰冻病理,术后病理回报为微浸润腺癌,与术前、术中判断一致。手术非常顺利,术后患者恢复良好。此次术式也标志着心胸外科在肺部微创手术领域的新飞跃。

肺联合亚段切除手术是胸外科微创手术中的标志性手术,手术难度大,需要主刀医生有丰富的经验和高超的手术技巧,该手术能最大程度保留患者的肺组织,创伤小,术后恢复快。

(8)硬质支气管镜下全覆膜气道支架置入术

2023年5月,胸科医院呼吸与危重症医学科团队为72岁肺鳞状细胞癌患者行硬质支气管镜下介入治疗。

呼吸与危重症医学科呼吸内镜介入团队在麻醉科的积极配合下,为患者实施了硬质支气管镜下左主支气管肿瘤切除及左肺上叶支气管内肿瘤氩气刀消融术。术后患者气短症状得到明显改善,未吸氧状态下指脉氧达到95%以上。

硬质支气管镜技术是一门古老而新兴的技术,在术中医生需要将一根直径10余mm的“钢管”插入患者气管,由于其管腔足够大,可用手术器械足够多,因此既能保证患者通气,又能完成各种复杂气道操作。该技术作为呼吸内镜四级手术技术,目前正越来越多地应用于临床。

2023年9月,胸科医院呼吸与危重症医学科一病区团队成功为一名84岁高龄肺癌患者实施了硬质支气管镜下全覆膜气道支架置入术,解决因肿瘤生长迅速,患者高龄基础疾病多不能耐受多次介入手术的治疗难点,有效改善该患者的生活质量。

84岁老人确诊肺鳞癌,患者已失去手术指征,并且因年龄及全身状况也无法为其行放、化疗。经与患者家属充分沟通,团队首先进行了第一次呼吸内镜介入治疗。1个月后,患者回院准备行第二周期的治疗,但其左主支气管由于肿瘤侵犯再次狭窄。团队决定为患者放置全覆膜金属气道支架。取得家属同意后,呼吸内镜团队便为这位84岁高龄的患者实施了硬质支气管镜下全覆膜气道支架置入术。术后患者胸闷、气短症状缓解,术后3天复查,支架位置良好,气道通畅。

气道支架是一种可置入气道的带中空管腔的管状装置。通常作为姑息性治疗或治愈性治疗前的过渡而用于数种气道疾病患者,其中以恶性肿瘤所致中央气道狭窄最为常见。气道支架又分为金属支架和非金属支架。而放置气道支架最佳的工具即是在硬质支气管镜下放置。对于不能耐受手术或失去手术机会的患者,临床上通过放化疗、靶向免疫治疗和呼吸内镜介入治疗(镜下消融及气道支架置入)等多种方法,可获得延长患者生命以及大大改善生活质量的效果。

(9)肩关节镜下巨大肩袖破裂修补术

2023年7月,骨科二病区完成一例肩关节镜下巨大肩袖破裂修补术。

患者因工作期间不慎触及高压电导致右侧肩袖损伤。团队经仔细讨论后为患者行肩关节镜检查,肩袖破裂修补术。术中探查可见患者冈上肌、冈下肌及肩胛下肌完全撕脱,遂予以带线锚钉修补重建。术后患者恢复良好,自觉右肩疼痛及无力感逐渐缓解。

肩关节镜微创手术是通过4mm-5mm通道,镜下直视观察肩关节内部及肩峰下的一些病变,并可直接在镜下进行手术或指导切开手术方法的选择,保持肩关节原有的解剖生理结构,损伤小,恢复快,并发症少。肩关节镜技术已经成为许多肩关节疾病,如肩袖损伤、肩关节盂唇撕裂、肩关节不稳的诊疗方法。

(10)Superpath微创髋关节置换术

2023年8月,骨科一病区顺利完成首例Superpath微创髋关节置换术。该手术能有效缓解疼痛和改善关节功能,实现股骨颈骨折高龄患者快速康复。此次Superpath微创髋关节置换术的成功应用,标志着西安医学院一附院关节置换技术正式进入微创时代。

患者为83岁老人,因不慎摔倒致左股骨颈骨折。结合患者年龄及身体情况,常规髋关节置换术创伤较大、术中出血较多,手术风险大。经慎重考虑,骨科一病区团队决定为患者行Superpath微创髋关节置换术。术中,专家们经梨状肌和臀小肌的肌间隙进入,整个手术过程中不切断肌肉和肌腱,保存了髋关节周围所有的肌肉功能和完整的关节囊;在减少手术创伤的同时,将手术后关节脱位等并发症的可能性降到最低。手术历时2小时顺利结束,术后4小时便能自行活动,真正实现了“朝换夕行”。患者恢复良好。

Superpath技术是目前国际先进的微创髋关节置换技术,手术切口仅为6cm-7cm,是常规手术切口的一半。术中从肌肉间隙进入,不切断任何肌肉,提高了早期关节稳定性,减少术中出血,这样有利于患者术后早日下床活动,具有切口小、出血量少、住院时间短、疼痛轻、功能恢复快等优势。

(11)经皮室间隔缺损介入封堵术

2023年8月,心血管内科二病区成功为一名患有“先天性心脏病室间隔缺损”的35岁女性患者实施了“经皮室间隔缺损介入封堵术”。这是继左心耳、房缺、卵圆孔未闭封堵术后又一例结构性心脏病的成功治疗,标志着西安医学院一附院在心血管疾病多个亚专业齐头并进的趋势中,先天性心脏病救治方面迈出的新的一步。

经对患者情况仔细评估后,按计划进行经皮室间隔缺损介入封堵治疗。术中,先利用导丝将鞘管通过患者大腿根部的血管送到心脏,再通过超声监护及造影选定大小合适的封堵伞送达小漏洞部位封堵缺损。封堵后听诊杂音消失,经心超检查及造影显示,明确缺损处无残余分流,各瓣膜未受影响。整个手术耗时1个小时,术后患者恢复良好,术后24小时即可下床活动。

该术式在X射线引导下完成,微创、不切开心脏、手术时间短。2岁以上的小至中型膜周部室间隔缺损或肌部室间隔缺损的患者首选介入封堵手术,在大腿根部穿刺置入导管,通过输送鞘管将封堵器越过缺损送到左心室,释放封堵器,封堵住室间隔缺损。

(12)射频消融术+左心耳封堵术式

2023年9月,心血管内科二病区团队成功开展了针对房颤的“一站式”手术(射频消融术+左心耳封堵术式),为患者通过单次微创手术、单次微创入路,一举两得完成了房颤领域的两种手术术式,实现了治标又治本,消“颤”又防“栓”。

患者是54岁男性,反复房颤发作近3年,患阵发性房颤,冠心病病史,长期口服抗血小板及抗凝药,曾发生过脑卒中1次,提示应用抗凝治疗中存在高危出血风险,经详细评估讨论,故决定采用“房颤消融+左心耳封堵”一站式治疗方案。房颤消融可最大限度地使患者恢复正常心律,避免反复房颤发作;左心耳封堵术是目前全球预防房颤患者卒中的治疗最新趋势,它能有效减少房颤患者发生卒中的病死率、致残率,同时减少出血的发生。因此,两者同时开展,既为患者治疗房颤的同时,又在一定程度上预防了中风复发,同时减少了手术时间,降低了手术的风险,减少了患者穿刺伤口疼痛及心理负担。

此外,消融心房颤动解决了心悸的问题,又对心房颤动血栓发生的根源部位左心耳进行封堵降低了血栓卒中风险,此后将可摆脱服用抗凝药物带来的高出血风险。一次手术为房颤治疗加上“双保险”,具有避免患者接受多次手术的痛苦、规避多次手术的治疗风险、缩短住院时间等优势。

(13)动脉导管未闭(PDA)封堵术

2023年9月,心血管内科一病区心脏介入团队成功开展一例动脉导管未闭(PDA)封堵术。

七旬老人因阵发性呼吸困难,经查心脏彩超显示动脉导管未闭(漏斗型),左向右分流肺动脉高压(中度)左房大,升主动脉增宽室间隔增厚三尖瓣及肺动脉瓣轻度关闭不全。科室团队为患者制定了经皮动脉导管未闭介入封堵术。术中,医生利用导管导丝将封堵器送至未闭合的动脉导管位置,释放、封堵。约1小时后手术顺利完成,术后经造影及心脏彩超检查,显示未闭的动脉导管已被封堵,未见残余分流。术后患者生命体征平稳,未诉胸闷、气短等不适,恢复良好。

随着医学技术的进步,介入封堵治疗动脉导管未闭,以其手术创伤小,安全性高,操作简便,并发症少,住院时间短等优势,已在一定范围内取代了外科手术治疗,为广大患者带来了福音,通过介入治疗即可治愈。

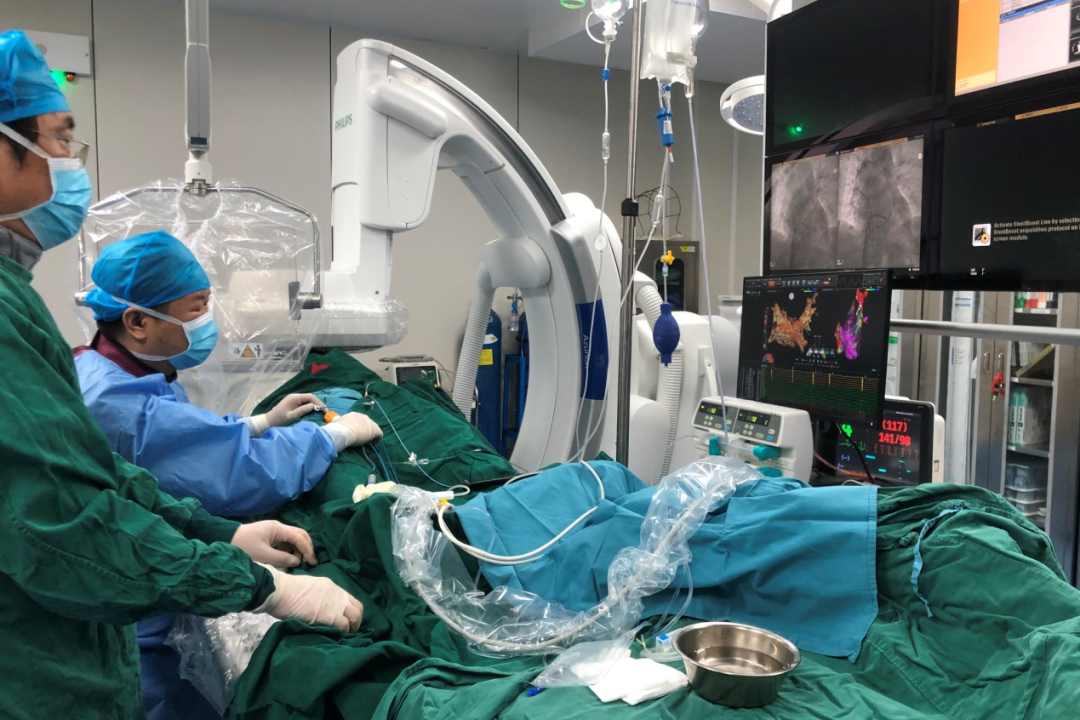

(14)冠状动脉腔内旋磨术

2023年10月,心血管内科二病区为一位冠脉内严重钙化的患者进行了冠状动脉腔内旋磨术,使冠脉内斑块严重钙化并严重狭窄、球囊和支架无法通过的管腔重新扩张,并顺利植入支架,标志着西安医学院一附院冠脉介入治疗实现新技术突破。

患者为一名71岁的老人,胸闷、胸痛6年,在外院确诊为三支血管多处严重狭窄伴重度钙化。因患者高龄、合并症多、冠脉病变复杂,行外科冠脉搭桥风险较高,考虑行微创介入手术,但由于患者血管多处重度钙化,需运用冠脉内旋磨导管的帮助实施手术。团队经多次讨论决定行冠脉内旋磨+支架植入术,处理冠脉弥漫且严重钙化病变。手术历时约1个多小时,成功开通血管植入支架。术后,患者胸闷胸痛症状明显缓解。

冠状动脉腔内旋磨术采用表面带有钻石的旋磨头,通过超高速旋转,将冠脉内钙化斑块碾磨成比红细胞还小的微小颗粒,从而随血液循环排出,使局部管腔形成一个光滑的通道,为球囊的通过以及植入支架提供条件,提高冠心病支架治疗的成功率,减少并发症,改善患者近远期预后。

(15)抗反流粘膜切除术(ARMS)

1月,消化病院消化内科团队采用一种治疗反流性食管炎的新方法——抗反流粘膜切除术(ARMS),为患反流性食管炎10余年的患者进行治疗。

该技术通过在齿状线上下进行长约3cm的新月形粘膜切除,利用术后瘢痕狭窄重塑抗反流屏障,同时避免粘膜环周切除导致的狭窄。大约1个小时,手术即顺利完成,患者术后1天即可正常饮食。术后随访3个月,患者已经完全摆脱了反酸的困扰,可以正常饮食睡觉。

目前国内开展该技术的医院不多,与其他治疗反流性食管炎的手术方式相比,ARMS手术并发症少,具有良好的临床应用前景。

(16)内科胸腔镜技术

2023年2月,胸科医院呼吸与危重症医学科团队为“双肺肺炎伴右侧胸腔积液”的60岁患者行一种新的治疗术式——内科胸腔镜。

内科胸腔镜可在患者的意识镇静下局部麻醉进行,是一种安全、微创的内窥镜技术。它可以机械地打破胸膜腔内的分隔,松解粘连,有利于胸腔液体的引流、灌洗和有针对性地放置胸管。

最终,通过采用“胸腔镜探查+胸膜粘连分解术+胸膜活检术”,团队从患者胸腔中共灌洗出600ml脓性积液,剥离出大量粘连纤维条索。术后,患者胸痛、胸闷气短症状明显缓解。

(17)光学相干断层成像技术(OCT)

2023年2月,心血管内科二病区团队为“冠脉复杂严重病变”患者行左主干及前降支和中间支严重狭窄病变PCI术及OCT检查。

术中,医生用切割球囊扩张后顺利为患者在左主干至前降支植入支架,为保证支架贴壁良好,应用OCT检查,提示支架近段贴壁不良。在OCT指导下,医生接着用非顺应性球囊再次后扩张支架内,再次进行OCT检查,显示支架贴壁良好。至此,这台有OCT保驾护航能够充分保证患者预后的PCI术成功完成。OCT技术的成功开展标志着医院冠脉介入手术在精准诊疗方面迈入先进行列。

光学相干断层扫描技术(Optical Coherence Tomography,简称“OCT”)是目前分辨率最高的腔内影像学技术,轴向分辨率可达到10微米,成像速度快,可以探查生物组织内部的微观结构,它又被称为“光学活检”。

(18)腕关节镜检查及尺骨短缩术

2023年5月,骨科二病区团队完成首例腕关节镜手术,为腕关节疼痛患者提供了微创、精准的治疗,标志着西安医学院一附院骨科在运动损伤微创治疗技术上迈上一个新台阶。

患者是20岁的小伙子,在打篮球时不慎摔倒,被诊断为“右腕关节TFCC、右腕尺骨撞击综合症”。科室团队详细讨论后,决定采用腕关节镜检查及尺骨短缩术。术后,患者疼痛基本缓解,恢复良好。

腕关节镜手术是一种用于诊断和微创治疗腕关节损伤与疾患的技术,通过置入迷你摄像头,可达到传统切开关节手术的直视效果,妥善评估及检查腕关节内病变,并可由若干进行微创操作的小切口,进行关节内损伤结构的修补,避免常规切开手术对患者腕关节周围组织造成的不必要破坏,是诊断TFCC损伤的“金标准”。

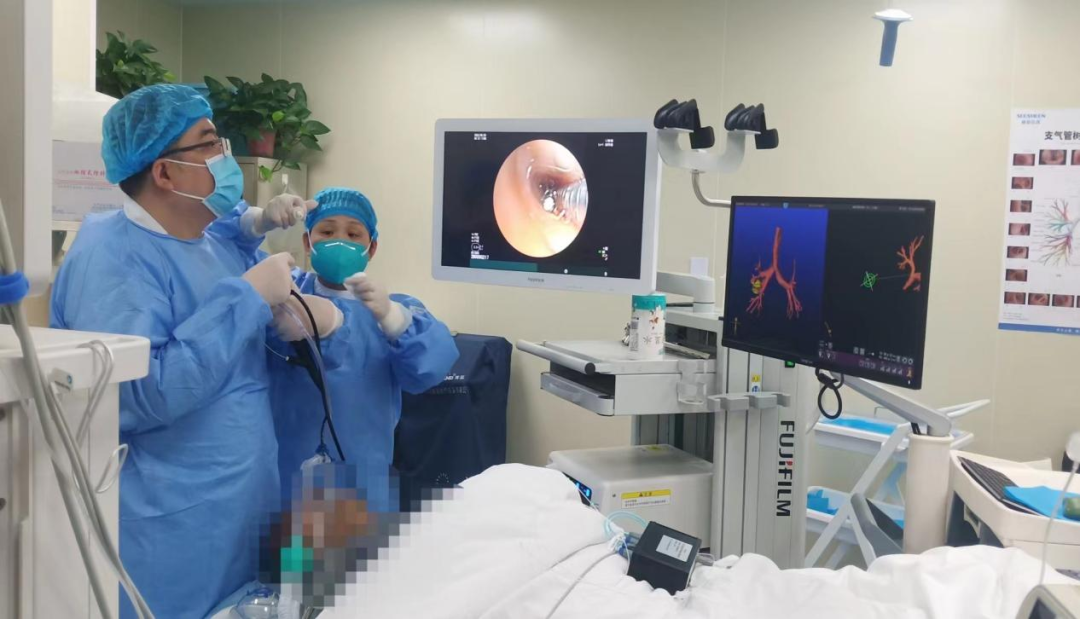

(19)电磁导航支气管镜技术(ENB)

2023年6月,胸科医院呼吸与危重症医学科首次应用电磁导航支气管镜技术,为一名61岁男子的肺部病灶进行精准定位并进行肺泡灌洗液NGS检查及病灶活检术。

电磁导航支气管镜技术(ENB)是新的支气管镜诊断技术中最具代表性的技术。这是一种以电磁定位技术为基础,结合计算机虚拟支气管镜与高分辨率螺旋CT的特点经支气管镜诊断的新技术,其优点在于既可准确到达常规支气管镜无法到达的肺外周病灶或进行纵隔淋巴结定位,又可获取病变组织进行病理检查。

ENB系统通过胸部高分辨率螺旋CT图像建立起一个三维重建的虚拟支气管镜图像,可根据CT显示的病变部位预先设置检查的路线。通过支气管镜下图像显示与重建的三维支气管树和肺外周病变的位置进行对照,从而准确地引导导管抵达病灶部位。

(20)内镜下阑尾炎治疗术(ERAT)

2023年6月,消化病院消化内科团队连续开展2例急性单纯性阑尾炎ERAT治疗。患者术前因转移性右下腹痛收住院,血分析提示血象升高,通过超声提示急性阑尾炎。因患者不愿接受常规外科手术,于消化内科行超声引导下内镜下逆行性阑尾炎治疗术(ERAT)。术后患者腹痛缓解明显,恢复良好。

内镜下逆行阑尾炎治疗术(ERAT)是近年治疗急性阑尾炎的新方法,是通过结肠镜经肛门逆行至回盲部,探查到阑尾的开口,应用内镜相关辅助工具如导丝、导管、取石球囊、塑料支架等解除阑尾腔的梗阻,从而达到在保留阑尾的前提下治疗阑尾炎的一项新的微创技术。

联合高频超声实时监测及腔内超声造影技术的ERAT术,操作便捷,全程无放射性,避免了患者和医护人员受到辐射暴露,在保留阑尾的同时也做到了精准治疗。此外,腔内超声造影可实时精准地显示阑尾腔内情况,准确指导临床医生进行针对性冲洗治疗,大大提高治疗效果的同时,从一定程度上也降低了复发率。再者,急性阑尾炎时,阑尾壁肿胀明显,延展性下降,治疗过程中阑尾穿孔的风险相对较大,腔内超声造影通过观察造影剂有无外溢,可准确及时为治疗效果及预后保驾护航。

2023年7月,消化病院消化内科团队接连接诊了2例阑尾炎患者,并成功为其行ERAT治疗术,这也是科室首次使用子镜进入阑尾管腔,清晰显示了阑尾管腔内部情况,在子镜辅助下更加清晰了解阑尾腔内普通肠镜及造影无法清晰观察阑尾腔内情况的不足。

ERAT技术近几年来发展较快,主要实现微创治疗阑尾炎,患者避免开刀,保留了阑尾自身免疫等功能。从最开始通过X线或彩超引导下以显示阑尾管腔影像来治疗阑尾炎到现在的子镜直视下“无死角”治疗阑尾,实现了最直观的观察阑尾腔内情况,可轻松取出患者阑尾腔内粪石,阑尾内冲洗及腔内注射药物局部有效治疗阑尾炎,具有复发率低、术后恢复快的优势,不影响日常生活、学习。

(21)光学导航机器人辅助穿刺冷冻消融术

2023年7月,胸科医院心胸外科团队在光学导航机器人的辅助下为一名76岁患者实施左肺上叶腺癌冷冻消融术。该手术不仅创口极小,也没有任何并发症的产生,老人术后称,“全程没有疼痛感。”本例机器人辅助冷冻消融手术穿刺耗时仅10分钟,整体消融时长为1个小时。

此例机器人辅助穿刺手术不仅能让病灶“无处遁形”,即医生可以在屏幕上清晰准确地判断病灶位置,而且还可以帮助医生更好地进行穿刺手术的风险评估、路径规划和设定,避开重要的血管和脏器,设计出一个最佳的手术穿刺路径,最后通过机械臂直达病灶实施手术治疗。此外,机器人辅助心胸外科微创手术不仅能够提高手术精度,减少手术创伤和术后疼痛,也缩短了患者住院时间和恢复时间,为患者提供了更安全、彻底、精准、快速的手术体验和治疗效果。

(22)内镜下贲门紧缩术(PECC)

2023年9月,消化病院消化内科团队开展了一项新技术——内镜下贲门紧缩术,这项新技术主要针对于难治性胃食管反流病患者,也填补了院内该项技术的空白。科室通过对已完成的多例贲门紧缩术患者术后随访发现,术后患者症状明显改善,生活质量明显提高,胃镜所见食管糜烂减轻或愈合,且无操作相关的严重并发症发生,手术安全、有效。

内镜下贲门紧缩术(PECC)相较于传统内镜下抗反流术,无需磁力珠、粘膜下层材料等假体植入,减少了假体异位的风险,同时体内无需遗留任何异物,术后相关并发症较少。与射频消融术相比,对食管周围组织粘膜损伤作用较小。PECC套扎环脱落后,周边残余粘膜仍为对合状态,潜在出血风险低,故对于不合并粘膜异型增生、心肺功能差或高龄,需行内镜治疗的难治性胃食管反流病患者为更好的选择。PECC很好地解决了贲门关闭不全的问题,给药物难以控制症状的胃食管反流症患者带来了福音。

(23)巨大主动脉瘤主动脉腔内隔绝术

2023年12月,介入诊疗科完成了一例极高难度的巨大主动脉瘤主动脉腔内隔绝术,及时为患者解除了瘤体随时可能破裂而导致的生命危险。术者在术前的充分测量评估,术中的专业精准操作,不仅成功排除被称之为“定时炸弹”的主动脉瘤隐患,并且手术没有并发症,达到满意的治疗效果。

因患者瘤体位置特殊位于主动脉弓的凸侧,紧邻瘤体6mm处就是左锁骨下动脉,再往右侧3mm又是左颈总动脉,介入手术风险巨大,术中支架释放的位置决定了手术的成败,经过缜密部署,术前,介入团队为患者安排了CT检查进行3D建模,根据导出的三维模型,介入诊疗团队仔细讨论了手术方式,制定了预开窗技术和原位开窗技术的不同手术方案。同时,介入护理团队也安排了经验丰富技术娴熟的护士跟台手术,并备好抢救器材药物。做好对各种预判风险的应对措施后,手术如期开始。术中,团队对病变精准定位,逐步造影,一步一步缓慢释放支架,最终稳准地将覆膜支架释放在瘤体边缘与左锁骨下动脉的毫厘之间,也无需再进行原位开窗技术。术后,患者恢复良好。

随着诊疗技术的革新,治疗手段逐渐多样化,微创、微微创甚至无创,直视化、数字化等技术让治疗过程变得更精准,患者的预后更好、创伤更小,生存质量更高,就医获得感也同步提升。

新的一年,西安医学院一附院全体教职工将以奋进之姿秉持以人民为中心的发展思想,围绕全面建设高水平大学附属医院的目标任务,不懈创新,锐意进取,不断精进医技,为人民群众提供更加优质、高效的医疗服务,为健康陕西、健康中国贡献更新更大的力量。

编辑:闫如钰